Non ho conosciuto Muhammad Alì, a differenza di altri giornalisti italiani – a cominciare da Gianni Minà –, e non ho mai visto un suo match dal vivo non avendo mai seguito professionalmente la boxe. Ma c’ero in un momento molto particolare della vita di Alì, e come tutti i presenti ho pianto tutte le mie lacrime di commozione. E ora ve lo voglio raccontare.

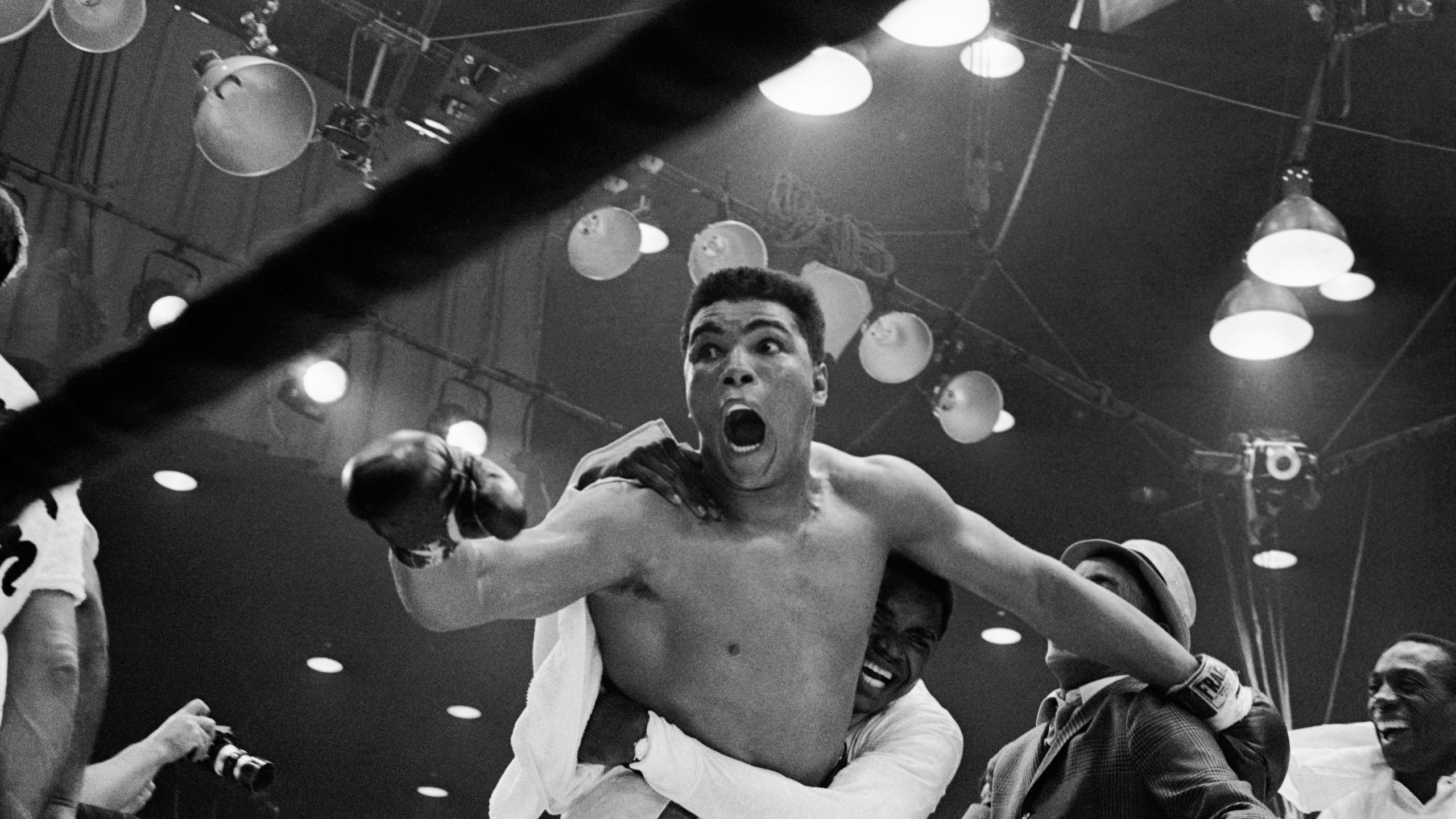

Olimpiadi di Atlanta, 1996. Profondo Sud degli Stati Uniti, terra di antico schiavismo e di moderno razzismo. Il CIO, comitato organizzatore dei Giochi, ha una bellissima idea. Nel corso delle Olimpiadi verrà riconsegnata a Muhammad Alì la medaglia d’oro vinta a Roma nel 1960, categoria dei mediomassimi. Ci vuole un’occasione speciale: si sceglie la finale del torneo di basket, vale a dire un’altra medaglia d’oro sicura per gli Usa. In realtà, nel corso del primo tempo, tanto sicura la medaglia non è. Assieme al Dream Team americano si è qualificata la Jugoslavia, e giunti fin lì gli slavi se la giocano. Il playmaker jugoslavo, Sasha Djordjevic, è una vecchia volpe che gli appassionati italiani conoscono bene. Estenua gli americani in palleggio, porta ogni azione al limite dei 30 secondi. Fa, in una parola, catenaccio. È una tattica che i campioni della NBA non possono capire. E funziona, almeno finché Vlade Divac – il centro slavo che gioca anch’egli nella NBA – rimane in campo. Poi si carica di falli, deve uscire e la partita finisce. All’intervallo il punteggio è ancora in bilico, ma l’oro americano è al sicuro. E a quel punto lo speaker chiama in campo Muhammad Alì.

La medaglia vinta a Roma da Cassius Marcellus Clay (allora si chiamava ancora così) è una leggenda dalle molte facce. La faccia numero 1 racconta che il futuro Alì l’abbia gettata nel fiume che passa per la sua città, Louisville, dopo una lite con alcuni bianchi razzisti. Lui l’aveva vinta per lo zio Sam, per l’America tutta, ma al ritorno capì che per tutti era ancora un “negro”. Di qui, la rabbia, e la medaglia buttata nei flutti. La faccia numero 2 suggerisce che l’abbia semplicemente smarrita. Sta di fatto che, da anni, la medaglia è sparita e ora Alì riceve un suo duplicato, sempre d’oro. Naturalmente viene giù il palazzetto dagli applausi, ma la commozione vera esplode nel momento in cui Alì scende dal palco e viene sommerso dall’abbraccio dei giocatori di basket, quasi tutti afro-americani come lui. E in mezzo a giganti come Shaquille O’Neal, Karl Malone e Hakeem Olajuwon Alì scompare, come un nanerottolo qualsiasi. Per la prima e forse unica volta nella sua vita, è il più piccolo della comitiva.

La commozione del momento non è legata solo alla medaglia e alle dimensioni di festeggiato e festeggianti. I campioni del basket stanno rendendo omaggio a un padre. Tutti gli sportivi neri d’America devono qualcosa ad Alì. Lui non è stato il primo afro-americano ad emergere nello sport, per carità (nella boxe ce n’erano stati tanti, da Jack Johnson a Joe Louis a Ray “Sugar” Robinson). Ma è stato il primo a usare lo sport per veicolare anche politicamente la propria identità, e a rifiutare le logiche dello show-business bianco per crearne, e imporne, di proprie. Fin dalla scelta di farsi musulmano e cambiare nome, Clay/Alì è stato un ribelle. Il rifiuto di andare in Vietnam gli è costato tre anni di carriera. Ma al tempo stesso Alì è stato anche un grande uomo di spettacolo e un geniale press-agent di se stesso. Contestare la società bianca e cavalcare contemporaneamente le leggi della società dello spettacolo può sembrare una contraddizione, ma Alì questa contraddizione l’ha sanata, per primo. Dopo di lui ci sono stati tanti altri artisti e sportivi che, forti di questa consapevolezza, sono diventati divi americani schiaffando in faccia ai bianchi il colore della propria pelle. Tutti costoro, da James Brown a Tiger Woods, dai campioni di basket ai rappers, hanno seguito le orme di Alì.

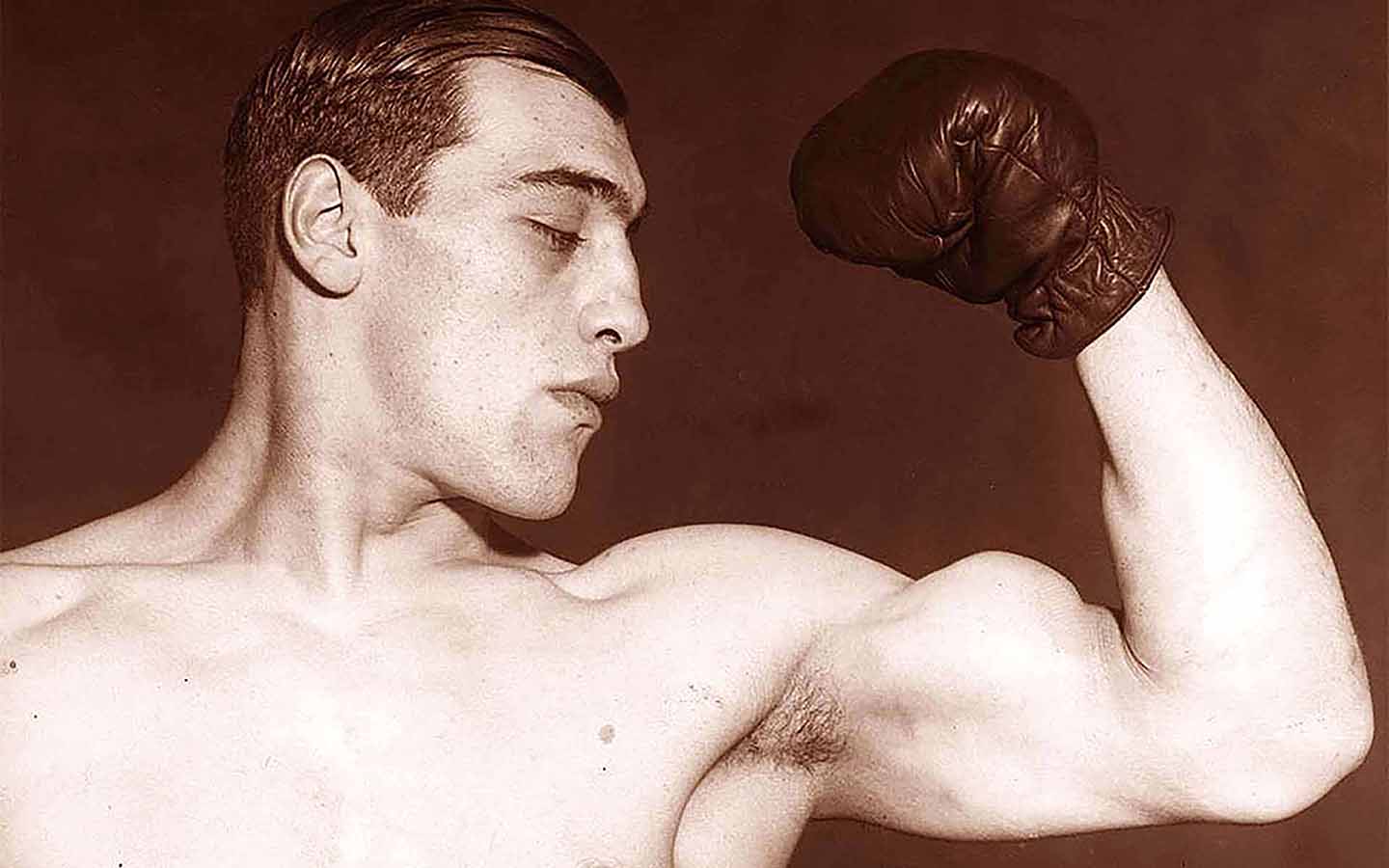

Alì non è stato il più grande pugile della storia. Non è stato nemmeno il più grande peso massimo. Come ha scritto più volte Giuseppe Signori – il più grande scrittore italiano di boxe – sulle colonne dell’Unità, altri sono stati sicuramente più forti di lui: Jack Johnson, Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano (non Mike Tyson, per carità: non bestemmiamo).

Però, ripetendo un paradosso che ci è da sempre caro, è probabilmente il più importante atleta della storia dello sport. E questo per il fatto che è stato molto più di un atleta: è stato il simbolo di un popolo, un’icona dei diritti civili, un geniale comunicatore, un divo “globale” molto prima che inventassero la globalizzazione. Nonostante lui e Foreman non siano, appunto, i più grandi pesi massimi di sempre il loro mondiale disputato a Kinshasa, nello Zaire di Mobutu, è stato sicuramente il match del secolo. Anche qui, per motivi extra-sportivi: l’Africa, il ritorno alle radici un po’ reale un po’ strombazzato, la concomitanza con i concerti di giganti della musica come James Brown, B.B. King e Miriam Makeba, e quindi l’incontro tra l’Africa e l’America, simboleggiato dall’arrivo dei due pugili all’aeroporto di Kinshasa. Per Foreman c’erano sì e no 100 persone, per Alì si radunò una folla. C’è un film bellissimo che racconta quel match e tutto il suo contorno: il documentario Quando eravamo re, di Leon Gast.

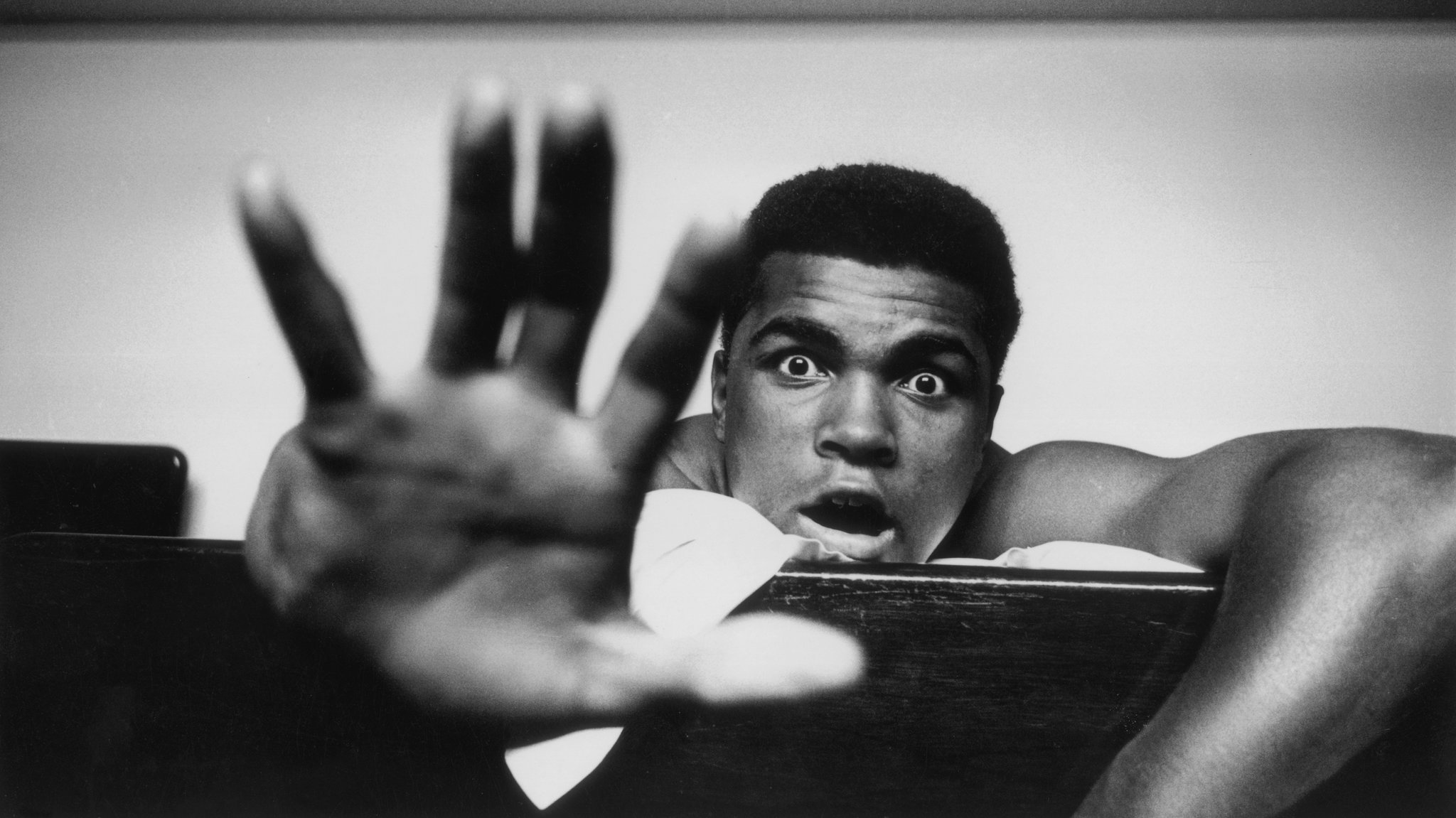

Credeteci, è molto più bello del film di finzione sulla vita del campione, Alì di Michael Mann, interpretato da Will Smith. Racconta la preparazione al match con sublimi tocchi di ironia, come nel momento in cui chiedono ad Alì perché odi tanto George Foreman. Alì risponde prima con tutti gli insulti di prammatica all’avversario (“è lento, è grasso, sul ring non riuscirà nemmeno a vedermi”) e poi gli lancia lo sberleffo finale: “E poi, parla troppo”. Detto da un logorroico come Alì, di un musone come Foreman, è una cosa sublime. Nelle lunghe settimane prima del match, Foreman visse recluso come un monaco, Alì si allenò per strada facendosi amica tutta la popolazione.

Nacque lì, in questi allenamenti on the road, il famoso grido “Alì boma ye”, Alì ammazzalo, che avrebbe accompagnato tutto l’incontro sfinendo Foreman sul piano psicologico, prima che fisico. Poi si arriva al match, intervallato dai ricordi di George Plimpton e Norman Mailer, due delle “grandi penne” spedite in Congo dai media americani per raccontare l’epopea. Plimpton ricorda che qualche giorno prima del match Alì andò dallo stregone personale di Mobutu. Questi gli predisse la vittoria, perché – parole sue – “a un certo punto del match una donna dalle mani tremanti si sarebbe impossessata di Foreman”.

Mailer racconta che solo il primo round fu equilibrato, poi il match sembrò trasformarsi in un macello. Alì si mise alle corde e Foreman cominciò a bombardarlo. Ma Mailer era a bordo ring, e sentiva che mentre subiva quella gragnuola di colpi Alì non smetteva un attimo di parlare: “Cosa sono questi, George? Pugni? Queste sono carezze, avanti, puoi fare di meglio, come on…”. La verità – è sempre Mailer che parla – è che Alì si era allenato per mesi con degli sparring-partners molto forti dai quali si era fatto massacrare, per esercitarsi ad incassare. La sua tattica era portare Foreman oltre i primi 4-5 round, una distanza che il campione in carica non aveva quasi mai affrontato.

Era abituato a stendere i rivali in pochi secondi, Foreman: il match nel quale aveva conquistato il titolo nel 1973, contro Frazier, era finito al secondo round! Sta di fatto che dopo alcune riprese a senso unico Alì uscì dall’angolo e Foreman non aveva più fiato e si sentiva i muscoli di farina. Plimpton guardò Mailer: “La donna tremante è arrivata”, gli disse. In quel momento del film Gast monta, sulle immagini del match, una strepitosa canzone di Miriam Makeba eseguita poco prima. È lei, la Mother Africa, la “donna tremante” che si impossessa di Foreman e fa vincere Alì. La sequenza dei due colpi che abbattono Foreman è nella memoria di ogni appassionato, forse di ogni essere umano che quella notte vide il match in tv. Un gancio sinistro al volto e un destro alla mascella: Foreman non cade subito, barcolla, guarda Alì come per chiedergli “ma come hai fatto?”, poi sente tutto il peso dell’Africa sulle spalle e stramazza al tappeto.

Era l’ottavo round. Da mesi il match era in pericolo perché c’era stato un rinvio e si temeva arrivasse la stagione delle piogge. Durante l’incontro il tempo tenne. Poco dopo il k.o., si aprirono le cateratte e piovve per settimane. Se Alì avesse atteso il nono round, forse sarebbe stato fermato dalla pioggia. Lei avrebbe potuto riuscirci. Gli uomini, no.